先日厚生労働省より、2026年3月新規高卒者を対象とした高卒採用のスケジュールが公表されました。スケジュールと採用活動のポイントをおさえて、スムーズな高卒採用活動に備えましょう!高卒採用の基本ルールも合わせて解説します。

目 次

1.はじめに

2.2026年3月新規高卒者の高卒採用スケジュール

3.スケジュールと合わせておさえたい5つのポイント

4.高卒採用5つの基本ルール

5.まとめ

1.はじめに

近年若手人材の採用がますます難しくなる中で、高卒採用はその有力な手段として大きな注目を集めています。継続的に取り組んでいる企業はもちろん、「これから新たに高卒採用を始めたい」「しばらくぶりに再開したい」と考えている企業にとっても、まず確認すべきなのが高卒採用のスケジュールです。高卒採用は、大学や専門学校の新卒採用とは異なる特有のスケジュールとルールのもとで進められます。そのため、これらを正しく理解しておかないと、期待していた採用成果に結びつけることが難しくなります。 本記事では、2026年3月卒業予定の高校生を対象とした高卒採用スケジュールを中心に、押さえておくべきポイントや基本ルールを分かりやすくご紹介します。

2.2026年3月新規高卒者の高卒採用スケジュール

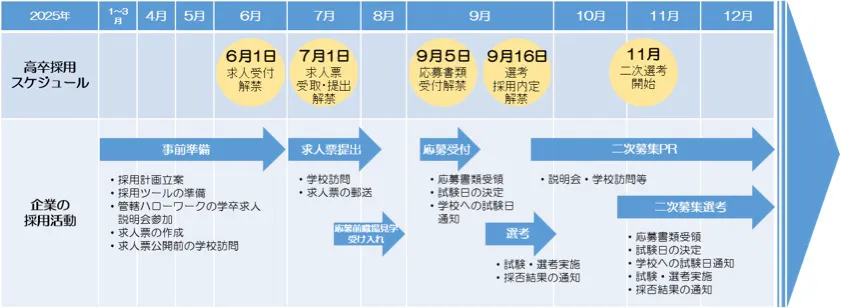

2026年3月新規高卒者を対象として行う高卒採用スケジュールと企業の動きは以下の通りです。

<2026年3月新規高等学校卒業者の採用選考期日等>

ハローワークによる求人申込書の受付開始:6月1日

※高校生を対象とした求人については、ハローワークにおいて求人の内容を確認したのち、学校に求人が提出されることとなります。

企業による学校への求人申込及び学校訪問開始:7月1日

学校から企業への生徒の応募書類提出開始:9月5日(沖縄県は8月30日)

企業による選考開始及び採用内定開始:9月16日

(出典:厚生労働省 令和8年3月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等を取りまとめました)

今回も、例年を踏襲したスケジュールとなっています。特に求人の申込や求人票提出などの各種解禁日はしっかりチェックして、スタートダッシュを切ることができるよう備えておきましょう。

3.スケジュールと合わせておさえたい5つのポイント

高卒採用が本格的に動き出すのは7月以降ではあるものの、スケジュール図を見ると、年間を通して様々なアクションが必要であることが分かります。ここでは、スケジュールに合わせておさえておきたいポイントを5つ紹介します。

①求人申込書の書き方に注意する

求人申し込みの受付は6月1日からスタートします。ハローワークが主催する学卒求人説明会などで配布される「高卒求人登録用紙」を使用して申し込みを行います。一般求人と高卒求人では記載内容が異なるため、必ず高卒専用の様式で提出するようにしましょう。応募を増やすための求人票作成のポイントは、「詳細かつ分かりやすく記載すること」です。同じフォーマットで作成される求人票だからこそ、自社の魅力が伝わるように情報を充実させることが大切です。

(関連コラム:魅力が伝わる!応募したくなる求人票作成の3つのコツ)

(関連資料:高卒採用お役立ち資料~求人票の書き方編~)

②2つのタイミングで学校訪問を実施する

最初のタイミングは求人票の公開前です。この時期は、学校や進路指導の先生との信頼関係を築いたり企業の認知度を高めたりする機会として有効です。また、高校生の就職活動の実情を把握することで自社の採用活動をより良くするヒントにもなります。次のタイミングは求人票公開後で、この際は求人票の提出が主な目的になります。いずれの訪問でも、採用パンフレットやPR動画などを用意しておくと自社への理解を深めてもらいやすくなり、先生から生徒への紹介にもつながりやすくなります。学校の先生は日々多忙なため、短時間でも印象に残る採用ツールの活用がとても効果的です。

(関連コラム:高校訪問で効果を発揮するツール5選!心得たいポイントも解説)

(関連コラム:高卒採用を成功させるための高校訪問のポイント3つを解説!)

(関連コラム:選ばれる企業になるために高校訪問で先生と話すべき12のこと)

③応募前職場見学やインターンシップを実施する

応募前職場見学は、3年生を対象に、学業に影響の少ない夏休み期間中に実施するのが一般的です。この機会に直接生徒と話ができるため、自社の魅力や働く環境を伝え、応募への関心を高めるチャンスになります。また、実際の職場や社員の様子を見てもらうことで、入社後のイメージが湧きやすくなりミスマッチの防止にもつながります。

一方インターンシップは、まだ就職活動が始まっていない1~2年生を対象に学校の進路指導の一環として実施される体験型イベントです。直接の採用目的ではありませんが、企業の認知向上や学校へのPRとして効果的な取り組みです。

(関連コラム:応募に繋がる“応募前職場見学”実施のポイントはこの3つ!)

(関連資料:高卒採用お役立ち資料~応募前職場見学編~)

④高卒採用ルールに則った選考活動を心がける

高卒採用にはいくつかのルールが定められています。例えば、

・書類選考だけで合否を決めてはいけない

・面接で聞いてはいけない質問項目がある

など、選考に関わる規定も含まれています。これらのルールに違反すると指導や罰則の対象となるため、事前に質問内容を準備しておくなど慎重な対応が求められます。高卒採用のルールについては、次の項目で詳しく解説します。

(関連コラム:絶対に聞いてはいけない11の質問!高卒採用の面接時のタブーとは?)

(関連コラム:人事・採用担当者必見!高卒採用の面接で使える質問例10選)

(関連コラム:正しく知ろう!高卒採用における合否通知のルールとマナー)

(関連資料:高卒採用お役立ち資料~面接編~)

⑤二次募集を活用する

一次募集で必要な人数を確保できなかった場合は、二次募集で再度応募・選考を行いましょう。二次募集を行う際は、時期に合わせて開催される高卒向けの採用説明会に参加したり改めて学校を訪問したりして企業のPRを行います。学校側は二次募集を実施している企業の情報を得る手段が限られているため、訪問が難しい場合でも求人票を郵送するだけでも応募につながる可能性があります。二次募集のPRは、一次募集の結果が出始める9月中旬から下旬にかけて行うのが効果的です。

(関連コラム:正しく知って賢く活用!高卒採用の二次募集を成功させるポイント2つ)

4.高卒採用5つの基本ルール

高卒採用には独自のルールがあります。これは、公正な採用の実施はもちろん、学業が最優先事項である高校生が就職活動によって学校生活に支障が出ることがないよう、高校生を守るために定められているものです。以下、5つの基本ルールを紹介します。違反すると、ハローワークからの指導が入ったり会社の信用を低下させてしまったり、次年度以降の採用活動にも大きな影響を及ぼしますので、留意した上で採用活動をすすめましょう。

①生徒との連絡は必ず学校を通して行う

企業が生徒本人と直接やりとりをすることは禁止されており、求人に関する情報提供や試験日程、選考結果の通知など、採用に関する連絡はすべて学校の先生を経由して行います。すべてのコミュニケーションは、学校との信頼関係を大切にしながら進めましょう。

②応募は原則「一人一社制」

高卒採用では、応募開始から一定の期間、1人の生徒が応募できるのは1社のみと定められています。これが「一人一社制」です。ただし、応募した企業から内定が出なかった場合は他の企業への再応募が可能です。また、一定の時期を過ぎると複数の企業への応募も認められるようになります。この期間の区切りやルールの詳細は、地域ごとに異なるため、自治体の情報を確認しておくことが大切です。

③募集はハローワークの求人票のみで行う

高卒採用で使用できる募集手段は、ハローワークへ届け出た高卒求人票だけです。この求人票をもとに、進路指導の先生や生徒に企業情報が伝えられます。一般的な求人広告や採用ホームページなど、ほかのメディアを使って募集を行うことはできません。

④書類選考だけで合否を決めてはいけない

高卒採用では、書類選考のみで合否を決定することは禁止されています。応募してきたすべての生徒に対し必ず面接や適性検査などの選考を行い、その結果をもとに合否を判断します。公平で透明性のある選考プロセスを守ることが求められます。

⑤面接では聞いてはいけない質問がある

採用面接では、本人の能力や適性に直接関係のない内容を質問してはいけません。こうした質問、本人の責任によらない事柄で評価が左右される恐れがあり、就職差別につながる恐れがあります。以下のような項目については、質問を避けるよう注意しましょう。

・本籍地・出生地に関すること

・家族構成や家庭環境について

・自宅周辺の生活環境 ・宗教や思想に関すること

・支持政党や尊敬する人物など

(関連コラム:絶対に聞いてはいけない11の質問!高卒採用の面接時のタブーとは?)

(関連コラム:人事・採用担当者必見!高卒採用の面接で使える質問例10選)

5.まとめ

高卒採用は、他の新卒採用とは異なる独自のルールやスケジュールに基づいて進められるため、事前の準備と正確な情報収集がとても重要です。近年では、業種や企業規模を問わず多くの企業が高卒採用に力を入れており、ますます注目が集まっています。今回ご紹介したスケジュールや活動のポイントを活用しながら、自社にマッチした若手人材との出会い、そして将来を担う“新しい力”の確保につなげていただければ幸いです。

福島採用.comでは、採用に関するお役立ちコラムの他、採用活動で使える各種ツールの相談も随時受け付けております。「学校訪問で使えるツールを準備したい」「採用パンフレットを新調したい」などのお悩みがありましたら、いつでも気軽にご連絡ください。